La critique n’a pas manqué de dire le lien profond qui unit Avatar (James Cameron, 2009) au genre western. Souvent, ce lien intime a été utilisé par les détracteurs du film pour en souligner la structure narrative, perçue comme académique. Or, nous postulons que cette familiarité, si elle relève bel et bien de l’héritage stylistique, en dit en fait très long sur l’entreprise de révolution, au sens de retour sur soi, qu’est en fait Avatar. Le terme révolution n’est pas à prendre comme un éloge. Nous gardons pour nous notre jugement sur le film, bien qu’il nous semble évident qu’il transparaîtra ici. La révolution que nous évoquons, au-delà d’un accomplissement technologique bien réel et presque mesurable, tient davantage de la sensation que le film achève un cycle. Néoclassique, post-moderne, qu’importe ici, puisque l’essentiel est de dire combien Avatar tend à « faire quelque chose » du legs classique qu’il reçoit, et qu’il assimile. Avatar possède le caractère d’un film classique par sa thématique, parce qu’il « repose sur le patron des mythes archaïques. », mais aussi par son iconographie (cowboys, « indiens », flèches, chevaux…). Pourtant, à l’examiner plus en détail, l’iconographie du film tient de l’irreprésenté les Na’vis ne sont pas des amérindiens, les montures ne sont pas des chevaux), son accomplissement technique et visuel tient de la découverte. Est-ce à dire qu’il réside en James Cameron (pionnier des effets-spéciaux numériques, explorateur du monde réel) une même pulsion que celle qui sous-tend la naissance même de l’outil cinématographique, du Cinématographe Lumière, qui vit le jour à une époque où « l’homme occidental s’apprêtait à la conquête »1 ? C’est probable. En plus de cette tension — entre film-pionnier et film-écologique dénonçant le colonialisme —, Avatar est tiraillé entre ses influences et son influence. Ainsi Pierre Berthomieu écrit : « Avatar élabore un mélange un peu plus complexe entre les modèles de l’action filmée, de l’animation et du jeu vidéo (…) entre Walt Disney, Hayao Miyazaki, King Kong, Jurassic Park, Star Wars, Final Fantasy et le western. » 2

Or cette tension nourrit le rapport de Cameron au paysage. La place de la technologie dans la création du film et dans son esthétique ne saurait être oubliée. Il nous semble impossible d’aborder la question de la représentation et du paysage dans Avatar sans évoquer son caractère virtuel, dans le sens où l’entend Jean-Baptiste Massuet lorsqu’il définit le cinéma virtuel :

« Le terme renvoie donc à ce que nous décrivions en préambule, soit cette approche consistant à se servir de la prestation d’acteurs capturée et numérisée en trois dimensions, pour, dans un second temps, permettre au metteur en scène de choisir ses cadres, sa lumière, ses mouvements de caméra, c’est à dire de poser un regard sur une séquence « enregistrée » au départ sans point de vue. En d’autres termes, il s’agit d’une forme cinématographique qui repose sur des procédés de cinématographie virtuelle, soit la constitution d’un contenu filmique (acteurs, décors, accessoires) existant en puissance après tournage, sous la forme d’une base de données numérique dont chaque voxel recouvre un potentiel point de vue à 360° sur l’action dépeinte. »3

Cette définition induit une rupture technique dans la représentation de la figure et du décor, elle ramène le metteur en scène à une conception classique du paysage américain en tant que cet espace se détache des figures qui l’habitent. En interrogeant le rapport d’Avatar et de sa suite (The way of water (James Cameron, 2022)) au paysage, nous nous demanderons quelles sont les influences qui inspirent à Cameron son paysage de néo-western ? quel rôle joue le legs classique dans la modélisation d’un Nouveau Monde ? Comment James Cameron dépasse-t-il ce legs et de quelle manière la technologie virtuelle du film lui permet-elle d’effectuer ce dépassement ?

Influences et dépassement des influences

Nous l’avons dit, Avatar possède un important bagage qui le lie très clairement au genre western, au cinéma classique et à une perspective conquérante du cinéma. Sur le plan du paysage, le western joue un rôle majeur dans l’appréhension du paysage du film. Le genre, « doublement mythologique, sans cesser d’être historique »4 se reconnaît par la présence d’un faisceau de symboles et d’objets qui en appuient l’authenticité. Selon Denis Mellier :

« le Western repose sur un ensemble de relations référentielles, un système qui crée une écologie imaginaire du genre, à la fois précise et floue, et qui autorise l’impression d’une continuité en même temps que la perception de formes visuelles singulières. Cette écologie imaginaire permet d’historiciser les éléments du genre dans un jeu d’indices référentiels marqué, mais aussi d’en abstraire, sur le plan figural, certains films, certaines séquences ou images, pour leur reconnaître alors une portée, le plus souvent, tragique, violente et universalisante. »5

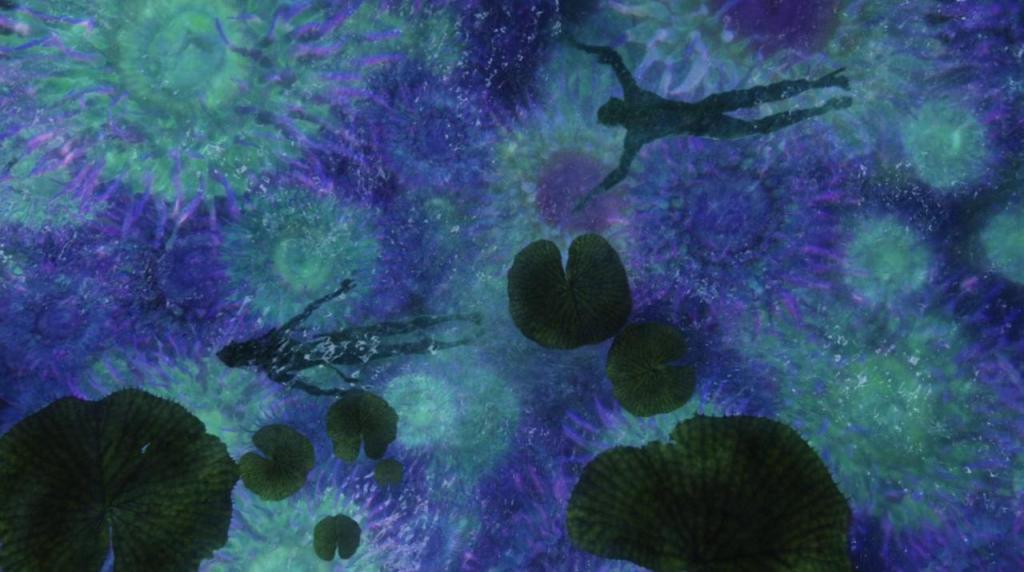

Les deux films jouent de ces effets de renvoi et de ce jeu d’indices tout en déplaçant l’action et le contexte géographique. Là où le western tel que l’imaginaient John Ford, Anthony Mann ou John Huston fait un usage très radical de la planéité des espaces et se sert de la profondeur de champ pour démarquer le personnage du fond, là où le western classique est associé à une définition claire de la ligne d’horizon, en particulier quand il a lieu dans l’Ouest ou le Sud des États-Unis, Avatar, tout en épousant une structure largement identifiable (le film a souvent été rapproché de Danse avec les loups (Dances with wolves, Kevin Costner, 1990), réinvente le décor, conçu non plus dans une logique de planéité mais par le biais du foisonnement dans Avatar et de l’épaisseur dans The Way of water. La densité de la forêt de Pandora, dont la forme renvoie davantage à une jungle tropicale qu’à un paysage d’Amérique du Nord, et l’omniprésence de l’eau dans le deuxième film nient chacune à leur manière la prépondérance du plan d’ensemble. Les plans de The way of water que James Cameron semble avoir conçus pour être magistraux, pour détoner dans le cours du récit, jouent d’un rapport nouveau à l’arrière plan. Ainsi, lorsque Loak nage pour la première fois avec le tulkun Payakan, un plan montre les deux corps unis par une contre-plongée si prononcée qu’elle fonctionne en miroir avec le plan zénithal. L’eau qui environne les deux personnages n’offre aucune ligne d’horizon, aucune ligne de fuite et seul le miroitement du soleil en fond et la densité des bleus (plus ou moins clairs, presque noirs en ce qui concerne les deux silhouettes) permettent au plan d’exister en volume. Ce n’est pas, comme dans la syntaxe hollywoodienne classique, la composition du plan qui lui donne sa valeur tri-dimentionnelle mais, en plus de la technologie 3D utilisée, les effets lumineux et organiques de l’image.

Quand les na’avis adolescents contemplent le récif flottant dans les airs, la lévitation des îlots empêche à l’horizon attendu d’exister pleinement.

James Cameron semble composer des scènes avant de composer des plans. La durée brève des plans implique une nouvelle modalité de la contemplation. L’influence du western se fait sentir par ce qu’elle admet d’indices (flèche, montures, nature vierge à conquérir), mais le geste du metteur en scène s’inscrit d’emblée dans une volonté de renouveler le rapport au genre et aux a priori sur le paysages qui le poursuivent et le définissent.

La fluidité des mouvements de caméra ainsi que l’ampleur nouvelle offerte par certaines images qui relèvent du (presque) jamais-vu telles que la chaîne volante des Hallelujah ou la forêt luminescente et traversée de lianes, de brume, de plantes… accordent l’esthétique du film sur une nouvelle approche de la tonalité lyrique et romantique. On pensera davantage, devant les paysages du film, à la sensation de fertilité de la nature du Nouveau Monde de Terrence Malick, qui joue d’une même souplesse dans l’approche du plan. Le lyrisme de Malick est cependant moins en phase avec la dimension épique du film de Cameron, qui remplace l’émerveillement des grands espaces par celui des espaces riches. Les deux films comprennent très peu de plans fixes et de plans d’ensemble. Les grandes compositions le cèdent à une approche organique du paysage auquel les personnages sont comme physiquement liés. C’est cette fois-ci l’héritage du western pionnier, dont les fondements sont posés par les romans de James Fenimore Cooper, qui est convoqué. Le Nouveau Monde des deux films appelle davantage une comparaison avec la neuvième symphonie d’Antonin Dvorak qu’avec les œuvres d’Aaron Coppland. L’exaltation vient du regard neuf posé sur un paysage fertile. Par sa densité et sa forme massive, dépourvue de l’aridité du Texas ou de Monumen Valley, le paysage appelle les personnages qui se lient à lui à intervenir, à pénétrer une profondeur qui ne s’accommode pas de la perspective européenne héritée de la Renaissance mais joue, pour créer un magma visible, de multiplication de formes et de couleurs qui perturbent d’abord la compréhension des enjeux scalaires de l’image. Pierre Berthomieu commente cette relation ambiguë avec l’art de la renaissance : « La peinture renaissante s’efforça de remplacer la platitude par la perspective et l’effet de volume. Avatar est tout entier en volumes et en relief – avec la mobilité infinie qui distingue, elle, l’ère numérique. »6 Ainsi, dans les deux films étudiés, les personnages sont les seuls guides possible pour un oeil dont Cameron cherche à interroger les habitudes (celles qu’il reçoit du même héritage classique que lui). L’action organique des corps dans l’espace devient donc cruciale pour lire la profondeur de l’image et du paysage. Dans The Way of water, les profondeurs sont explorées parce que les personnages, les omaticayas qu’on initie effectuent leur baptême de plongée dans une eau dont nous ne connaissions à ce moment du film que la surface. C’est leur action et la révolution de leur regard, qui reproduit la nouveauté et le dépaysement que le spectateur et Jake (son avatar) avaient connus dans le premier film, qui permet d’appréhender un monde dépourvu de rapports de plans et de perspective tels qu’ils pourraient exister en extérieur. À la masse de la forêt, la transparence de l’eau répond en assurant parfaitement le lien entre les choses. Cette réceptivité du paysage tend donc à l’entraîner vers une modalité plus environnementale. Denis Mellier, toujours, constate une rupture entre western classique et néo-western via cette appréhension environnementale du paysage :

« je dirais que l’environnement est au paysage ce que la structure est au dispositif. Englobant, totalisant, complexe dans le jeu de ses divers éléments, l’environnement suppose, autour d’un point donné et central qu’il entoure, à la fois dans la proximité et l’extension, un monde d’interactions entre le sujet qui en vit, qui y vit et, en l’espèce, le monde naturel. »7

Ce monde d’interactions participe du paysage en ce qu’il le fait réagir et lui permet donc d’exister en tant que forme organique. L’action du paysage lui confère ainsi une valeur spirituelle et métaphysique qu’il convient d’examiner.

Métaphysique du paysage : un paysage spirituel

En effet, la nature incarne le paysage des deux films en ce qu’elle le contient. Elle est une structure et demande un nouveau dispositif pour la mieux percevoir. Le récit lui-même impose que le paysage contienne une activité, une puissance d’agir importante. Les spores qui se déposent sur le corps de Jake pour le protéger relèvent d’abord du paysage en ce qu’ils sont des interventions lumineuses qui participent de la densité plastique de l’espace filmique. Mais c’est leur action sur un corps dont le statut de figure est par leur contact rendu plus diffus qui donne du sens à leur manifestation.

Notons la puissance chromatique du paysage, dont le trait principal est sa teinte bleutée mais qui comprend une grande variété de tons verts, rose, violets, gris… L’omniprésence du bleu, qu’il soit terrestre dans le premier film ou marin dans le deuxième, organise la forme englobante du paysage et corrobore l’idée d’une fonction environnementale de ce dernier, devenu une matière fluide. La réactivité de cette matière, par la luminescence des organismes de la forêt ou la réflection des astres sur le tissu aqueux, confère à cet espace plastique une épaisseur spirituelle.

Dans les deux films, Eywa interagit par la voie de la nature. La puissance-mère, qui est à la source de la vie, est décrite par ses interventions naturelles (ainsi l’eau serait l’élément qui relie les choses entre elles et permet la propagation de la voix/voie d’Eywa, les arbres-sanctuaires sont des lieux de recueillement où se connecter avec Eywa, les cheveux des na’avis sont conçus pour s’unir avec diverses plantes…). Dans un cinéma hautement métaphysique comme l’était le cinéma américain classique, les interventions spirituelles trouvaient un relai dans le paysage. On pense aux nuages peuplés d’éclairs qui soulignent la parole de Moïse dans Les dix commandements (The ten commandments, Cecil B. Demille, 1956) ou aux ciels fordiens qui abritent l’idée d’une parole divine (en témoigne le plan célèbre de Qu’elle était verte ma vallée (How green was my valley, John Ford, 1941) où le pasteur et l’enfant se font face dans un jardin biblique sous un soleil symbolique). Le paysage d’Avatar recouvre une même fonction, mais en lieu et place de religiosité, c’est d’un sens spirituel panthéiste qu’il se charge. Le cinéma virtuel permet à James Cameron de jouer de la plasticité du paysage, tenu en équilibre entre imagerie et hyperréalisme photographique. La fonction métaphysique de la lumière rejoint l’usage qu’un Spielberg peut faire des flares et des faisceaux lumineux conçus comme autant d’interventions d’une puissance cachée dans la matière du visible. Les deux cinéastes ont un même appétit pour les formes fluides, qui rompent avec la théâtralité classique du paysage fordien ou l’efficace réaliste du décor hawksien. Au sujet de la plasticité en question, Pierre Berthomieu explique : « Dans le résultat, la planète Pandora, bleue, verte, rose, luminescente, saturée de couleurs, et ses habitants, les Na’vis, produisent la double sensation d’hyper-définition réaliste, numérique, et d’un lissé artificiel, d’un chromatisme pictural, descendant du Technicolor pour certains, des jeux vidéo pour d’autres. »8

Plusieurs plans des deux films montrent des astres (parfois la planète elle-même, parfois des lunes), comme des formes plastiques complètes. La multiplication des lunes sphériques bleutées indique une profondeur cosmique de la planète Pandora, inscrite dans une relation gravitationnelle qui réalise son imaginaire naturaliste et l’étend. L’écho colorimétrique de la Lune immense de Pandora renvoie à l’idée que cette dimension cosmique participe de l’écosystème, de même que la présence du bleu renforce cette sensation de présence océanique. L’interrogation de Denis Mellier : « Est-il possible, en substituant à la question de l’étendue et de la frontalité panoramique de l’espace, celle de l’enveloppement et de la totalité d’un monde, de représenter des corps et des figures autrement, porteuses de nouvelles significations ? »9, en même temps qu’elle s’accorde à ce que nous disions plus haut du rapport novateur qu’Avatar entretient avec ses influences, sous-entend que l’aspect environnemental du paysage, soit porteuse de sens. Plus que de la totalité d’un monde, l’image sphérique de l’objet stellaire se conçoit comme une totalité-monde qui renvoie à la présence sous forme de totalité-monde de la planète Pandora elle-même. Sur son aire court la rumeur d’Eywa, qui synthétise en un concept à valeur spirituelle l’ensemble des événements d’image que sont les réactions des plantes, les apparitions lumineuses…

L’empire des formes sphériques, la prédominance du bleu océanique, la valeur englobante de l’eau et la densité foisonnante de la forêt témoignent en fait d’un projet d’abord technologique de dépassement des frontières esthétiques et donc des « normes » de représentation du paysage classique ou moderne, fordien ou antonionien.

Se libérer du médium

L’ambition de Cameron, liée à l’esprit pionnier, peut passer pour un geste d’orgueil. Il apparaît en effet, en examinant le travail sur l’espace filmique effectué sur ses deux derniers films, que le cinéaste cherche à se libérer de contraintes et d’habitudes inhérentes au style classique et qui, même à l’ère numérique, font encore autorité, alors qu’elles relèvent de la technique classique de la pellicule. Le premier élément dont cherche vraisemblablement à s’affranchir le cinéma de James Cameron est le cadre. C’est la technologie numérique qui permet cette tentative d’abstraction et de libération, par un travail sur la profondeur via la technologie 3D et un jeu sur les espaces denses et organiques. Ainsi, « l’immersion en 3D et la dévoration du cadre entamée par Cameron dans Avatar »10, s’inscrit dans une conquête symbolique d’un nouveau monde formel, renforcé par les effets de plasticité. Mais encore fallait-il qu’une mise en scène soit développée de manière organique avec cette technologie. Comme évoqué au début de notre analyse, la transcendance d’effets classique entame surtout un dialogue avec le médium. Ainsi Baptiste Creps peut-il écrire que « le cinéma en relief (3D) et la performance capture ont été employés dans de nombreux films pour accentuer le caractère monumental du spectacle hollywoodien et plonger les spectateurs dans leurs mondes diégétiques, notamment en tentant de faire disparaitre le plus possible le cadre matériel de l’écran. »11 En interrogeant les habitudes de la perception de l’espace, et en conférant au paysage environnemental une valeur symbolique et sensuel, James Cameron organise une transcendance du médium tout entier, et rompt en profondeur avec l’esthétique classique, néo-classique voire post-moderne. C’est un nouveau chemin d’accès au visible qu’il propose. Cette entreprise radicalise les promesses du Miami Vice (Michael Mann, 2006). Par le numérique, le film de Michael Mann inventait une poétique des flux et de la fragmentation du monde contemporain. Le tout était pris dans un rapport au monde et au paysage qui jouait d’opacité, de plasticité des fluides et d’effets de neutralisation du cadre classique tel que Mann avait pu en composer dans Le dernier des mohicans (The last of the mohicans, Michael Mann, 1992). Au sujet de l’esthétique du film et de son lien avec l’espace, Jean-Baptiste Thoret soulignait que « L’eau lourde constitue la substance mère du film, une puissance magmatique qui joue contre la vitesse du récit et dont les individus échouent à se déprendre. »12 Les deux films Avatar réinventent ce rapport au monde « trop grand » pour le cadre, en proposant, plus qu’un piège magmatique, une profondeur en volumes qu’il faut apprendre à explorer, dans laquelle il faut réapprendre à se mouvoir.

De cette manière, c’est encore le personnage qui, par son action, révèle la puissance esthétique de son environnement.

D’ailleurs, la puissance active du paysage irrigue le film et influe sur le récit. Avatar remplace la contemplation par l’immersion et ce jusqu’à conférer au paysage un pouvoir si englobant qu’il en vient à engloutir, dans le combat final du deuxième film, le vaisseau marin des humains. Alors que les protagonistes sont sur le point de se noyer, c’est Kiri, fille adoptive de Jake qui entretient un lien intime avec Eywa, qui résout le problème en faisant réagir l’environnement. Des créatures marines, qui participent du paysage du fait de leur suspension dans la globalité aqueuse, dans l’épaisseur liquide, s’illuminent et guident la jeune fille. C’est la réactivité du paysage qui compte, plus son caractère figé ni même peut-être le mouvement qu’on lui imprime, mais les événements plastiques qui l’animent, les événements d’image, les naissances lumineuses, une écologie de manifestations qui relèvent, comme nous l’avons dit précédemment, du spirituel.

Le legs du western, du tempérament romantique, du modèle épique bref, de l’approche classique du paysage, inspire à Cameron une ambition de réinvention dans la mise en scène d’un récit mythologique qui prend source dans le cinéma américain. Ainsi les deux films proposent-ils des variations sur l’appréhension des grands espaces à conquérir où l’ampleur le cède à la densité et à l’épaisseur plastique. La planéité et le domaine panoramique du paysage de western classique sont remplacés par cette profondeur qui leur fait écho. Cameron cultive le lyrisme de Terrence Malick et le romantisme des récits pionniers de James Fenimore Cooper en radicalisant le lien organique de l’homme et de l’environnement, fertile, réactif, englobant. Cette matière totale du paysage abonde dans le sens d’un monde total, d’une totalité-monde en ce sens que ce monde est parfois synthétisé dans des visions (lunes, formes aqueuses, arbre-sanctuaire…) qui indiquent son fonctionnement cosmique et organique. Les effets produits par ce paysage, puissances actives de la plasticité, témoignent également de sa dimension spirituelle et introduisent une métaphysique du paysage, qui comprend l’ensemble des éléments organiques du film et les relie par le bleu océanique et la modélisation de l’eau. L’usage de la technologie 3D, la création du film en cinéma virtuel et la recherche visuelle de la profondeur témoignent d’un désir de s’affranchir du cadre pour opérer un basculement vers une nouvelle forme de relation au paysage. Le personnage, qui se détachait du paysage, y est dès lors intégré et le spectateur troque la contemplation pour l’immersion. C’est un dépassement du médium qui est effectué. Le cinéma virtuel permet à James Cameron de contrôler de manière démiurgique tous les détails de l’image, et de faire de chaque forme, de chaque événement lumineux, un agent de la plasticité numérique. Tout ceci relève d’une tentative de se ressourcer dans les récits primordiaux pour réincarner le regard, appréhendé d’abord dans sa relation d’habitude avec l’art occidental, ensuite dans son mode de compréhension spirituel et ontologique, enfin comme un être renaissant dans un nouveau médium. Le paysage incarne ici ce bouleversement de l’habitude, cette forme spirituelle et ce nouveau médium.

Nature, peinture et débris, des styles numériques in BERTHOMIEU Pierre, Hollywood, Le temps des mutants, Aix-en-Provence, Rouge Profond, 2013, p. 534 ↩︎

BERNARDI Sandro, Antonioni. Personnage paysage, Presses universitaires de Vincennes, 2006, p. 9 ↩︎

BERTHOMIEU Pierre, Op. cit., p. 533 ↩︎

MASSUET Jean-Baptiste, Le cinéma virtuel, Chêne-Bourg, Georg éditeur, 2022, p. 34 ↩︎

BOURGET Jean-Loup, Hollywood, la norme et la marge, Malakof, Armand Colin, 2016 p. 52 ↩︎

MELLIER Denis, À l’Ouest du nouveau ? Imaginaire environnemental et néo-western, Presses universitaires de Rennes, n°17, février 2012, p. 68 ↩︎

BERTHOMIEU Pierre, Op. cit., p. 535 ↩︎

MELLIER Denis, Art. cit., p. 68 ↩︎

BERTHOMIEU Pierre, Op. cit., p. 533 ↩︎

MELLIER Denis, Art. cit., p. 72 ↩︎

CREPS Baptiste, Les technologies numériques au service de la cinéphilie : l’hybridation ciné-picturale dans Tintin de Steven Spielberg et l’immersion cinéphile dans Hugo Cabret de Martin Scorsese, Les naissances du cinéma numérique, Département des littératures de langue française, p. 2 ↩︎

THORET Jean-Baptiste, Gravité des flux, Panic, n°7, p. 27 ↩︎

Laisser un commentaire